한국 경제에서 소기업이 중소기업 성장의 초석 역할을 하지만, 최근 소기업 수는 감소세를 보이고 있어 소기업 중심의 정책 전환과 맞춤형 지원 강화가 필요하다는 주장이 나왔다.

최세경 중소벤처기업연구원 수석연구위원은 24일 ‘중소기업 정책 성과와 성장전략 모색 심포지엄’에서 ‘왜 소기업의 성장인가?: 중소기업 성장경로 실태와 정부지원 효과 분석’을 주제로 발표하며, 소기업이 성장사다리의 중요한 첫 단계임에도 불구하고 감소하고 있는 현상에 대해 우려를 표했다. 그러면서 “소기업을 정책대상으로 구체화하고, 성장 특성에 맞춘 차별화된 지원수단 마련이 필요하다”고 했다.

◇소기업 감소…성장사다리 약화 신호=최 연구위원에 따르면, 최근 한국 경제의 기업 구조는 여러 문제점을 안고 있다. 2016년부터 2023년까지 국내 중소기업 수는 연평균 4.54% 증가했지만, 소기업 수는 같은 기간 연평균 3.24% 감소했다. 이는 기업 성장사다리의 1차 토대가 약화되고 있음을 의미한다.

전체 중소기업 수의 증가는 주로 1인 기업 급증에 기인했다. 2016년부터 2023년까지 1인 기업은 연평균 6.1% 증가했으나, 2인 이상 기업은 0.1%에 불과했다. 이러한 현상은 온라인 쇼핑몰 입점, 플랫폼 기반 개인사업자 등록 등으로 복수 사업을 운영하는 대표자가 늘어난 것과 관련 있는 것으로 추정된다.

신생기업의 경우, 창업 후 3년 이내 절반 가까이가 폐업하는 ‘다산다사(多産多死)’ 구조가 여전히 존재하며, 한국의 신생기업 5년 생존율은 OECD 회원국 중 최하위 수준이다.

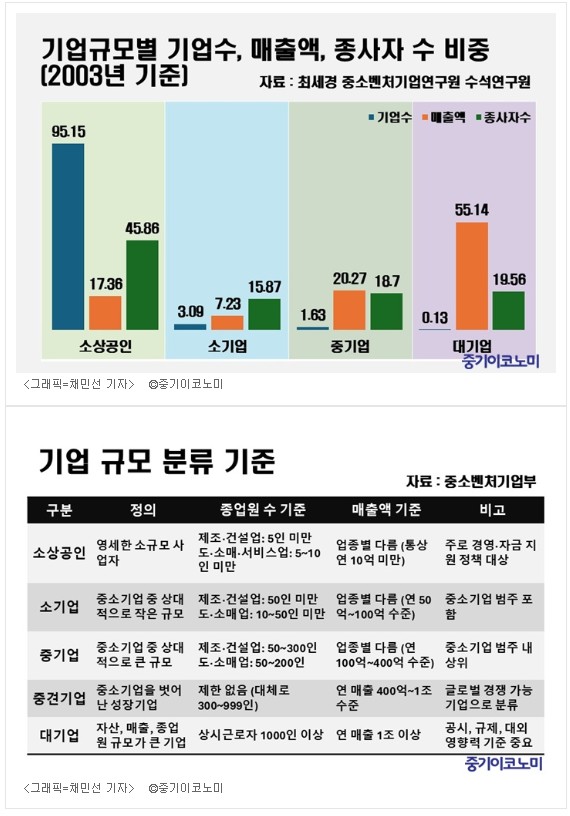

◇소기업, 고용창출·정책지원 효과 뚜렷=소기업은 전체 기업 수 기준으로는 3.09%에 불과하지만, 매출액과 종사자 수에서는 각각 7.23%와 15.87%를 차지하며 상대적으로 높은 고용 창출 효과를 보이고 있다.

최 연구위원은 “대부분의 중소기업은 처음 소기업으로 시작한다”며 “소기업 성장 경로를 제대로 이해하지 못하면 중소기업 정책 전반의 효과성을 담보하기 어렵다”고 강조했다.

정부 지원을 받은 소기업과 그렇지 않은 소기업 간에는 성과 차이가 뚜렷하다. 연구 결과, 정책수혜 소기업의 3.7%는 중기업으로, 11.7%는 중견기업 이상으로 성장했으나, 비수혜 소기업은 각각 0.3%와 4%에 그쳤다. 생존율에서도 차이가 나타나, 정부 지원 소기업의 5년 생존율은 비수혜 기업보다 약 10%포인트 이상 높았고, 10년 생존율에서도 격차가 유지됐다.

매출 성장 구간에서도 정책수혜 소기업은 연평균 10% 이상 매출 증가율을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다. 이들 기업은 경기 침체나 외부 충격 발생 시 매출 감소 폭이 상대적으로 적고 회복 속도도 빠른 등 위기 대응력이 강한 것으로 나타났다. 반면 비수혜 소기업은 매출 정체나 감소를 경험하며 성장 동력을 확보하지 못한 채 구조적 한계에 직면했다.

◇단계별·산업별·역량별 지원 강화 필요=최 연구위원은 “정책 지원을 받은 기업은 위기 상황에서도 매출 감소 폭이 완화되고 회복 속도가 빠르다”며, 정부 지원이 단순히 성장을 촉진하는 역할을 넘어 위기 대응력 강화에도 기여한다고 분석했다.

그는 소기업 지원 정책을 보다 정교화해야 한다고 강조하며, “소기업을 정책 대상으로 구체화하고, 성장 특성에 맞춘 차별화된 지원 수단을 마련해야 한다. 기업 성장 단계별, 산업별, 기술 역량별 특성에 맞는 지원 체계가 필요하다”고 밝혔다.

구체적 대안으로는 ▲성장 가능성이 높은 소기업에 대한 선별적 집중 투자 ▲산업별 특성과 연계한 지원 체계 구축 ▲기술혁신·연구개발(R&D) 지원 ▲글로벌 밸류체인 진입을 위한 수출·투자 지원 프로그램 등이 제시됐다.

최 연구위원은 “단계별·맞춤형 정책 설계가 이뤄질 때 소기업이 중견기업으로 도약하는 선순환 구조가 가능하다”고 덧붙였다. 이어 “소기업 성장을 국가경제 차원에서 바라보고 적극 지원해야 산업 생태계 전반의 역동성을 강화할 수 있다”며, “정부 지원이 효과성을 입증한 만큼, 정책 방향을 과감하게 소기업 중심으로 전환해야 한다”고 강조했다. 중기이코노미 채민선 기자

<저작권자 ⓒ 중기이코노미. 무단전재 및 재배포 금지>